なぜ危険予知活動=KY活動は必要となるのか

労働災害が発生する直接の原因は「不安全な状態」と「不安全な行動」に大別されることはよく知られていますが、厚生労働省の統計によると、各業種において例年休業4日以上の死傷災害の9割以上に「不安全な行動」が認められています。

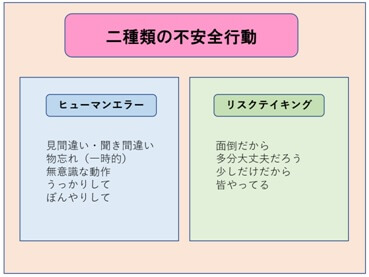

それでは不安全な行動とはどういうことをいうのでしょうか。

まず一つめはヒューマンエラーと呼ばれる不注意に起因する行動があげられます。人間ならば誰でも起こす可能性のある不注意、例えば見間違いや聞き間違い、うっかりやぼんやりといった不注意がもたらす不都合な結果のことです。

二つめはリスクテイキングと呼ばれる、あえて危険性のある行為を選んでしまう行動をいいます。

これは作業に掛ける手間や労力、時間やコストを省くことを優先した結果、安全に必要な確認作業を怠ったりするようなことです。 また仕事や作業への慣れや油断から「これくらいは大丈夫だろう」と考えることも、リスクテイキング行動に含まれます。

こういった不安全な行動が、不安全な状態と相まって労働災害の発生につながってしまいます。また、場合によっては不安全行動が不安全状態を招いてしまう、といったことも考えられます。

日々の作業の手順の中に隠れている「不安全状態」の発生や「不安全行動」を行ってしまう心理状態を事前に明らかにし、作業者自身が対策を考えて実行することを目的として行う自主的な安全活動のことを危険予知活動、またはその頭文字を取ってKY活動といいます。

KY活動は他に、危険予知活動すべての頭文字からKYKといったり、危険予知トレーニング(KYT)、危険予知訓練等、さまざまな呼称があります。

作業現場で起こりうる労働災害を未然に防ぐためにKY活動は欠かせないものです。またリーダーを中心に作業チームで話し合うことで、危険に関する感受性を高め、より安全に作業を行う訓練でもあり、チームの一人ひとりが自分のこととしてとらえ、責任感を持って現場に臨むことが期待されます。

ちょっと気をつけていればこんなことにならなかったのに……という経験は誰でも持っているでしょう。KY活動とは簡単に言うと前述のヒューマンエラーやリスクテイキングを避けるため、「前もってちょっと気をつける」ことなのです。とはいえ、ただ単に「気をつけていれば」いいということではありません。

実際のKY活動の手順を追う中で、どう「気をつければいいのか」を考えていきましょう。

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

このページをシェアする

講習会をお探しですか?