【第4章】課題2 危険予知活動 2

3.課題2 危険予知活動②

(4) 危険予知活動演習 2RKY

危険予知活動の基本は(3)の基礎4ラウンド法ですが、時間的を要することもあり、現場で実践する場合は4ラウンド法を簡略化した2ラウンド方式で行われるのが一般的です。

従って、この演習では2ラウンド方式を以下の手順で実施します。

1) 第1ラウンド どんな危険性がありますか

① KYイラスト用紙をグループに2枚(同じイラスト)と、メンバーに所定用紙を1枚づつ配布します。(イラスト用紙はグループごとに異なるものが望ましい。

② 50×50㎜程度のポストイット30枚、若しくはA3白紙を1枚グループに配布します。

③ 職長役と書記を決めます。

④ イラストを見ながら、「起因物と事故の型(現象)」を1つ決め、A3白紙中央に外枠付けて書き込みます。 (囲みを入れたポストイットに記入でもよい)

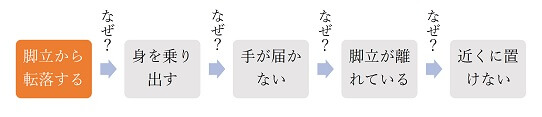

⑤ ここからは「なぜなぜ解決法」の要領で、一項目、あるいは1枚づつ「なぜ」をつなげていきます。

⑥ リーダーは「なぜ」~「なぜ」が正しく繋がるようにメンバーに声をかけ、自分もしっかりと意見を出し「なぜ」を繋げていきます。(下記一例)

途中から枝分かれすることもあります。

出来るだけ5枚6枚と繋げていきます。

「起因物と事故の型(現象)」から、2番目3番目の流れも作っていきます。

2枚目以降に出てくることが「不安全行動」や「不安全状態」・「管理」だという認識を持つ必要があります。

「不安全行動」「不安全状態」「管理」が積み重なって事故(災害)が起きており、この積み重ねを労働災害発生のプロセスと言います。

⑦ 労働災害発生のプロセスがみえてきました。ここまで20分程度で実施します。

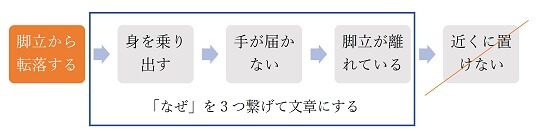

これを、これから起きる現象として「なぜ」を3つ繋げて文章にすると

「脚立を作業場所から離れた場所に設置すると、手が届かなくなるので身を乗り出し転落する」

となります。

これが危険予知活動の第1ラウンド「どんな危険が潜んでいるか」という答えです。何が危ないのか、何が起きるのかだけではなく、なぜ危ないのかその理由を明確に表現するのが第1ラウンドなのです。

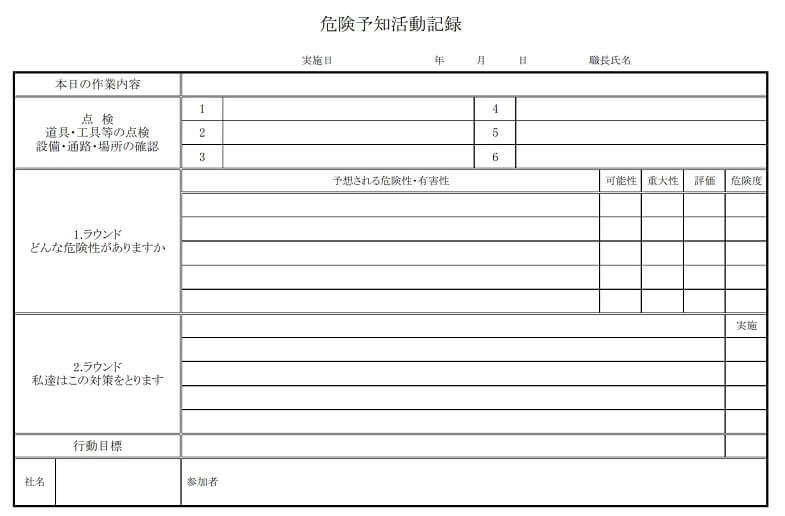

⑧ 危険予知活動記録(所定用紙)を用意します。

第1ラウンドに書き込みましょう。

※単に「脚立から転落する」では転落する理由が分かりません。

転落する要因である「不安全な状態」「不安全な行動」を3つ盛り込んでください。

「離れた場所」「手が届かなくなる」「身を乗り出し」が要因です。

第1ラウンド どんな危険がありますか

「脚立を作業場所から離れた場所に設置すると、手が届かなくなるので 身を乗り出し転落する」

ここまで表現してくれれば、誰が読んでも、具体的なリスクが「ありありと目に浮かぶ」はずです。これで災害発生のプロセスが明確になりました。

2) 第2ラウンド 私たちはこうする

⑨ 職長役は1ラウンドでまとめた危険の要因から対策を考え、どれをチームの対策として採用するかメンバーに諮って決め、用紙に記入します。

脚立から転落する原因、要因は3つありましたので、どれに手当てするか分かりやすくなっています。

「脚立の設置場所が離れている」←作業位置に近づけられないのか

「手が届かない」←届くようにするにはどうすればいいのか

「身を乗り出す」←どうすれば身を乗り出さなくなるのか

こうして考えると、「脚立を作業位置に近づければ良い」ことはすぐに分かると思います。

ただし、「近くに置けない」という要因も4つ目の要因として見えているので

第2ラウンドの私たちはこうするという対策は

「脚立設置場所の不要物を取り除き、作業場所近くに設置する」

「障害物をまたぐような形の脚立足場を設ける」という事になります。

※その場で可能な対策を考えるので、足場板がなければ上記対策は無効

行動目標は「脚立は手が届くところに設置しよう ヨシ!」が、良いでしょう。

⑩ 職長役は第1、第2ラウンドを読み上げます。

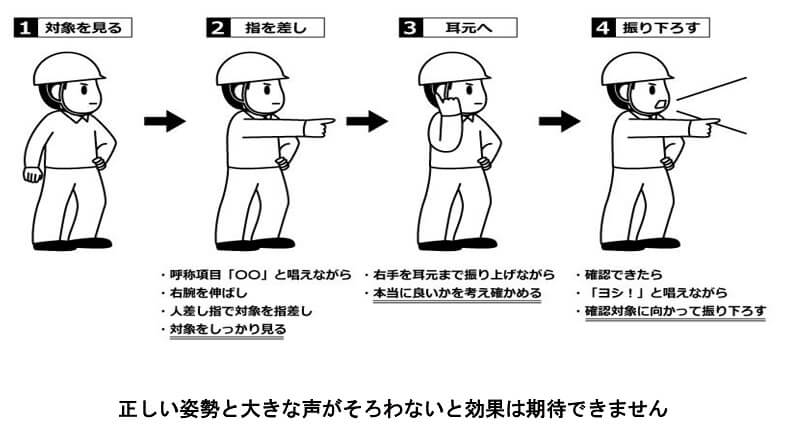

⑪ 最後に全員で行動目標を「指差し唱和」を3回行います。

⑫ 点検項目については、出来るだけ「何のどこをどのよう確認したか」具体的に記載します。

また、危険予知の前に点検を行うのか、後から点検を行うのかはっきりさせておきます。先に点検を行う場合は、その点検不足や確認不足が1ラウンドで、労働災害発生要因となることはほぼありません。イラストを見ながら必要な点検をみんなで考えてください。(概ね合計で50分程度)

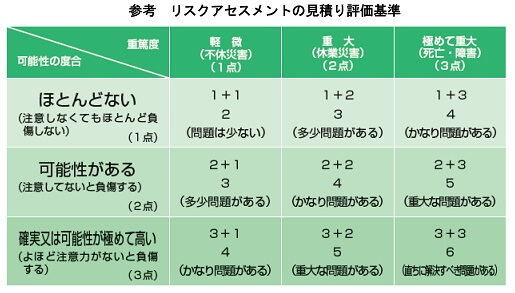

⑬ 第1ラウンド右の見積もりについて、講習では講師の判断で実施します。

建設業は元請の指導で実施する場合があります。

※見積もり評価を行ってもリスクアセスメントを行ったことにはなりません。

⑭ より理解を深めるため、図柄の異なるイラストをグループに配布して、もう一度同じことを繰り返してみます。

時間も合計で10分を切ることを目標にします。

職長役の人はメンバーの意見を引き出し、まとめてください。

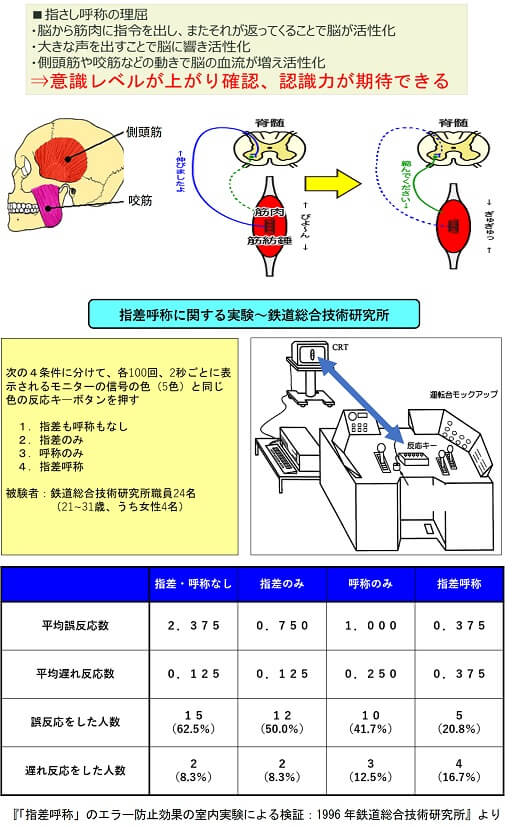

指差呼称

危険予知を行う中で、節目ごとに指差し呼称を入れていくと意識レベルが上がります。また、認識力も上がるので潜在意識の中に安全行動が打ち込まれていきます。結果として無意識の中で自然に安全行動を行うような癖がつきます。

地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能

講習会を予約する受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

このページをシェアする

講習会をお探しですか?